Nicht die Wahrheit tut weh, sondern die Lügen davor ...

Was ist Wahrheit?

Wahrheit bedeutet, dass etwas wirklich so ist, wie wir es sagen. Wenn du zum Beispiel sagst: „Die Sonne scheint am Tag“, dann ist das wahr, weil es tatsächlich so passiert.

Manchmal gibt es aber Dinge, bei denen sich Menschen nicht sicher sind oder verschiedene Meinungen haben. Dann ist es wichtig, genau hinzuschauen, nachzudenken und zu prüfen, was stimmt.

Wenn dein Freund zum Beispiel sagt, dass er ein Einhorn gesehen hat oder deine Freundin behauptet, sie hätte eine Meerjungfrau gesehen, kannst du fragen: „Hast du Beweise?“ oder „Kannst du mir ein Bild zeigen?“

Wahrheit ist also etwas, das man überprüfen kann und das nicht einfach nur ausgedacht ist.

Was die Philosophen herausgefunden haben ...

Philosophen haben sich lange Gedanken darüber gemacht, was Wahrheit bedeutet.

Aristoteles (ein Philosoph aus dem alten Griechenland)

Er sagte: „Wahr ist das, was wirklich so ist.“

Zum Beispiel: Wenn es draußen regnet und du sagst „Es regnet“, dann ist das die Wahrheit.

Platon (auch ein berühmter Philosoph aus dem alten Griechenland)

Er meinte, dass es eine „große Wahrheit“ gibt, die wir nicht immer direkt sehen.

Stell dir vor, du siehst einen Schatten von einem Baum. Plato sagte, dass der Schatten nicht der echte Baum ist – die Wahrheit ist der richtige Baum selbst.

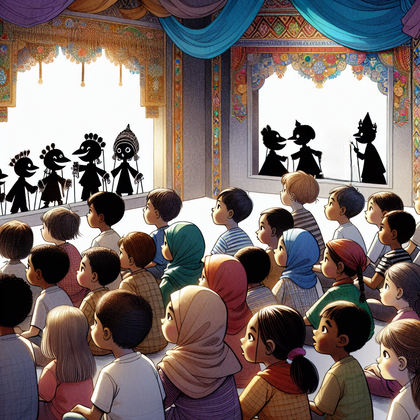

Platons berühmtes Höhlengleichnis

Das Höhlengleichnis ist eine Geschichte, die der griechische Philosoph Platon erzählt hat, um zu erklären, wie wir die Welt wahrnehmen und was "Wahrheit" bedeutet.

Stell dir vor, es gibt Menschen, die ihr ganzes Leben lang in einer Höhle leben. Sie sitzen in einer Ecke der Höhle und können nur nach vorne schauen. Hinter ihnen gibt es ein Feuer und davor stehen Menschen, die Dinge hochhalten, die Schatten auf die Wand der Höhle werfen. Die Menschen in der Höhle sehen nur diese Schatten und denken, dass das die echte Welt ist.

Eines Tages wird einer der Menschen aus der Höhle herausgelassen und sieht die Sonne und die echte Welt zum ersten Mal. Anfangs ist es so hell, dass er nichts erkennen kann, aber nach einer Weile gewöhnt er sich an das Licht und sieht die echten Dinge – Pflanzen, Tiere und die Sonne. Er erkennt, dass die Schatten in der Höhle nicht die wahre Welt waren.

Er geht zurück in die Höhle, um den anderen zu erzählen, was er gesehen hat. Aber die anderen glauben ihm nicht, weil sie nur die Schatten kennen und denken, das ist alles, was es gibt.

Das Höhlengleichnis zeigt, dass viele Menschen in ihrer Wahrnehmung der Welt "gefangen" sind und nur einen Teil der Wahrheit sehen. Um die ganze Wahrheit zu erkennen, müssen wir über das hinausblicken, was wir gewohnt sind, und offen für Neues sein.

Immanuel Kant (ein kluger Mann aus Deutschland)

Er glaubte, dass jeder Mensch die Welt ein bisschen anders sieht.

Wenn zwei Kinder eine Wolke anschauen, könnte eines sagen: „Die Wolke sieht aus wie ein Hund!“ und das andere „Nein, sie sieht aus wie eine Katze!“ Beide sehen die gleiche Wolke, aber sie denken unterschiedlich darüber.

Philosophen helfen uns, über Wahrheit nachzudenken. Manchmal ist es einfach zu wissen, was wahr ist, aber manchmal muss man nachfragen, nachdenken und prüfen!

Ludwig Wittgenstein war ein Philosoph, der viel über Sprache und Wahrheit nachgedacht hat. Er sagte:

„Die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch in der Sprache.“

Das bedeutet: Wahrheit hängt oft davon ab, wie wir Worte benutzen.

Ein einfaches Beispiel:

Stell dir vor, jemand fragt: „Ist Fußball ein Spiel?“

In unserer Sprache benutzen wir das Wort „Spiel“ für Fußball, also ist das wahr.

Aber wenn jemand ein Spiel nur als „etwas mit Karten“ versteht, könnte er sagen: „Nein, Fußball ist kein Spiel.“

Wittgenstein meinte, dass Wahrheit oft davon abhängt, wie wir Worte in unserem Alltag verwenden. Wahrheit ist also nicht immer etwas Festes, sondern kann sich je nach Situation verändern!

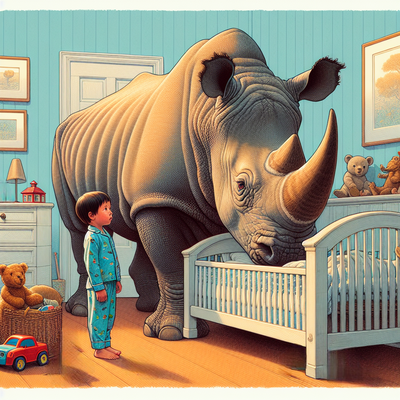

Wittgensteins Beispiel mit dem Nashorn

Stell dir vor, jemand behauptet:

„Hier ist ein Nashorn!“

Das kann man leicht überprüfen: Man schaut sich um. Wenn da wirklich ein Nashorn steht, kann man es sehen, anfassen oder fotografieren. Dann ist es bewiesen.

Aber was, wenn jemand sagt: „Hier ist kein Nashorn!“?

Um das zu beweisen, müsste man jede Ecke des Zimmers absuchen.

Vielleicht ist das Nashorn unsichtbar? Oder es versteckt sich irgendwo?

Man kann immer neue Ausreden finden, warum man es nicht sieht.

Was bedeutet das für die Wahrheit?

Wittgenstein sagte, dass Sprache und Bedeutung wichtig sind, wenn wir über Wahrheit reden.

Ein Satz wie „Hier ist ein Nashorn“ macht nur Sinn, wenn wir eine klare Vorstellung haben, was ein Nashorn ist und wo es sein könnte.

Ein Satz wie „Es gibt keinen Geist in diesem Raum“ ist schwer zu beweisen, weil wir nicht genau wissen, wo oder wie wir nach einem Geist suchen müssten.

Wenn etwas existiert, kann man es meistens zeigen.

Dass etwas nicht existiert, ist viel schwerer zu beweisen – vielleicht weil die Frage unklar oder sinnlos ist.

Das zeigt, warum Wittgenstein dachte, dass viele philosophische Fragen gar nicht beantwortet werden können: Manchmal liegt das Problem nicht in der Wahrheit selbst, sondern in der Art, wie wir darüber sprechen. Das hat uns ganz toll das Buch "Ludwig und das Nashorn" verdeutlicht.

Welche sprachlichen Bilder wir gefunden haben ...

Die Wahrheit ist wie das Licht einer Kerze in einem dunklen Raum.

Manchmal ist sie klein und flackert, aber sie hilft uns, die Dinge um uns herum zu erkennen. Je mehr Licht wir haben – durch Wissen, Fragen und Nachdenken –, desto klarer sehen wir die Welt. Doch manchmal werfen Dinge Schatten, und wir müssen genau hinschauen, um zu verstehen, was wirklich da ist.

So ist die Wahrheit: Sie kann hell erleuchten, aber wir müssen lernen, richtig hinzusehen.

Die Wahrheit ist wie ein Spiegelsee.

Wenn das Wasser ruhig ist, kannst du klar sehen, was sich darin spiegelt – so wie eine offensichtliche Wahrheit. Doch wenn Wellen oder Wind das Wasser bewegen, wird das Bild verzerrt, und es ist schwer zu erkennen, was wirklich da ist. Manchmal müssen wir warten, bis sich das Wasser beruhigt, um die Wahrheit klar zu erkennen.

So ist es auch mit dem Verstehen der Wahrheit: Manchmal braucht es Geduld und den richtigen Blickwinkel.

Die Wahrheit ist wie ein Puzzle.

Jedes Teil steht für ein Stück Wissen oder eine Erfahrung. Am Anfang sieht es chaotisch aus, und manche Teile scheinen nicht zusammenzupassen. Doch je mehr Teile wir finden und an die richtige Stelle setzen, desto klarer wird das ganze Bild.

Manchmal fehlt uns noch ein wichtiges Puzzlestück, und wir denken, wir hätten die Wahrheit schon erkannt – doch erst, wenn alles passt, verstehen wir das ganze Bild.

Soll man immer die Wahrheit sagen?

Meistens ist es richtig und wichtig, die Wahrheit zu sagen.

Wenn du zum Beispiel aus Versehen etwas kaputt machst, ist es ehrlich zu sagen: „Das war ich, es tut mir leid.“

Wenn jemand fragt, ob es regnet oder den richtigen Weg von dir wissen will und du sagst die Wahrheit, hilfst du ihm.

Aber manchmal kann die Wahrheit auch jemanden verletzen.

Wenn deine Freundin sich freut, weil sie ein neues Bild gemalt hat, und du sagst: „Das sieht nicht schön aus!“, dann fühlt sie sich vielleicht traurig. Es ist besser zu sagen: „Ich mag die Farben!“

Wir sollten also die Wahrheit sagen, aber freundlich und mit Rücksicht auf andere.

Manchmal ist es besser, nichts zu sagen, wenn es nur weh tun würde und nicht hilft. Aber extra zu lügen und eine unbequeme Wahrheit zu vertuschen, kann alles nur noch schlimmer machen. Denn wenn nach vielen Notlügen doch die Wahrheit ans Licht kommt, ist die Enttäuschung dann doppelt schlimm. Niemand fühlt sich gut, wenn er belogen und betrogen wurde.

Die Wahrheit ist wichtig, aber wie wir sie sagen, ist genauso wichtig!

Aber kann es auch falsch sein die Wahrheit zu sagen?

Anne Frank war ein jüdisches Mädchen, das sich mit ihrer Familie während des Zweiten Weltkriegs verstecken musste. Böse Menschen, die Nazis, wollten jüdische Familien verhaften. Gute Menschen halfen Anne und ihrer Familie, indem sie sie in einem Hinterhaus versteckten.

Jetzt stell dir vor:

Ein Nazi-Soldat fragt einen der Helfer: „Verstecken Sie hier Juden?“

Was wäre die Wahrheit? „Ja, sie sind hier.“

Aber wenn der Helfer die Wahrheit sagt, passiert etwas Schreckliches: Anne und ihre Familie würden entdeckt und in Gefahr gebracht.

In diesem Fall war es richtig, nicht die Wahrheit zu sagen, weil es darum ging, Menschen zu schützen. Das zeigt uns, dass es manchmal wichtiger ist, Gutes zu tun, als einfach nur die Wahrheit auszusprechen.

Wahrheit ist also wichtig, aber noch wichtiger ist es, darüber nachzudenken, ob die Wahrheit jemandem schadet oder hilft. Manchmal ist es mutiger, nicht die Wahrheit zu sagen, wenn es darum geht, Menschen zu retten.